|

|

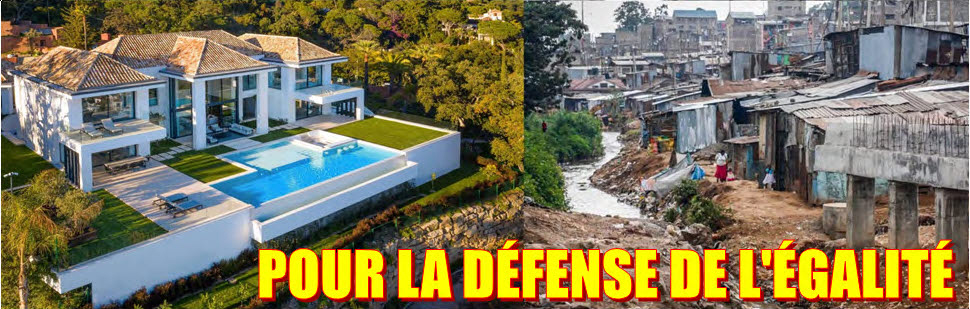

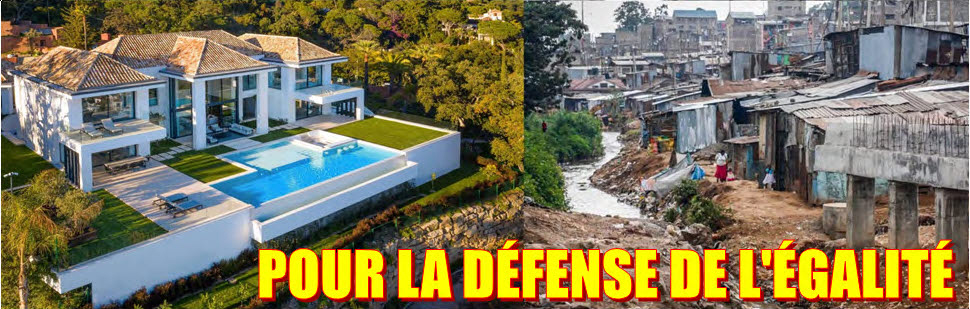

Nous vivons à une époque où il est répété inlassablement que la propriété privée est le fondement de la liberté, de la prospérité et de l’ordre social. On affirme que la défendre sans restrictions revient à défendre le progrès. Mais ce discours, qui sonne bien dans les gros titres, cache une profonde contradiction : à quoi bon défendre la propriété comme un droit absolu si des milliers de personnes n’ont même pas accès à un toit décent ?

L’exemple le plus clair se trouve à Madrid. À La Cañada Real, des centaines de familles vivent depuis des années dans des conditions de négligence, sans accès garanti à des services de base comme l’électricité. Beaucoup de ses habitants ont été ignorés ou criminalisés, tandis que le conflit sur la propriété des terres — entre gouvernements régionaux, conseils municipaux et propriétaires privés — s’éternise. On parle beaucoup du « droit de propriété », mais qu’en est-il du droit de vivre dignement ?

Ce n’est pas un cas isolé. Cela reflète comment, en Espagne et dans de nombreuses autres régions du monde, la défense de la propriété privée a été confondue avec la défense des intérêts des plus riches. Quand il devient tabou de parler de redistribution, quand les impôts sur la richesse ou le patrimoine sont diabolisés, ce que l’on protège réellement, ce n’est pas la liberté, mais un ordre profondément inégal.

À l’inverse, l’État a un rôle irremplaçable : garantir des droits pour tous, et non des privilèges pour quelques-uns. Il y a des choses que les individus ne peuvent pas résoudre seuls. Le logement, l’éducation, la santé, la mobilité et l’énergie ne peuvent être laissés au bon vouloir du marché ou de la charité. Seule une action publique forte, avec des politiques redistributives et des régulations efficaces, peut corriger les inégalités structurelles.

Et ce n’est pas qu’une question de théorie. Il suffit de regarder l’évolution des loyers dans des villes comme Barcelone ou Madrid, où de nombreux quartiers sont devenus des cibles de spéculation pour les fonds d’investissement et les grands propriétaires. Pendant ce temps, des milliers de personnes ne trouvent pas de logement abordable. La propriété ne peut pas être simplement un outil de rentabilité. Elle doit aussi remplir une fonction sociale.

Mais chaque fois que des mesures sont proposées pour corriger ces déséquilibres — comme plafonner les hausses abusives de loyers, taxer les grands propriétaires ou récupérer des logements vacants pour un usage public — les mêmes arguments ressurgissent : que la liberté est attaquée, que l’on crée de l’insécurité juridique, que l’économie est en danger. Mais qu’en est-il de l’insécurité réelle de ceux qui ne peuvent pas se payer un logement ? Qu’en est-il de l’économie de ceux qui n’arrivent pas à boucler la fin du mois ?

L’inégalité n’est pas un problème abstrait. Elle a des visages, des noms, des adresses. Elle a aussi des chiffres : en Espagne, les 10 % les plus riches détiennent plus de 50 % de la richesse du pays. Peut-on vraiment parler de liberté quand le point de départ est aussi inégal ?

C’est pourquoi il est important de se rappeler que l’égalité ne se produit pas par inertie. Elle doit être construite. Et seul l’État peut la garantir — en intervenant là où le marché échoue, en corrigeant les excès du capital, et en protégeant ceux qui n’ont pas de voix dans les grands titres des journaux.

La propriété privée peut être un droit légitime, mais elle ne peut pas primer sur le droit à une vie digne. Elle ne peut pas servir à exclure, à spéculer, ou à protéger des privilèges hérités tout en niant des opportunités à la majorité. Elle ne peut pas être une excuse à l’inaction.

Défendre l’égalité, ce n’est pas être contre quelqu’un — c’est être pour tout le monde. C’est faire en sorte que la démocratie ne soit pas une façade, mais une réalité partagée. Et cela exige de la volonté politique, une justice fiscale, et le courage de rompre avec les récits qui déguisent le privilège en liberté. Car sans égalité, la propriété n’est pas la liberté — c’est la domination. Et sans un État pour l’empêcher, cette domination devient la loi.