|

|

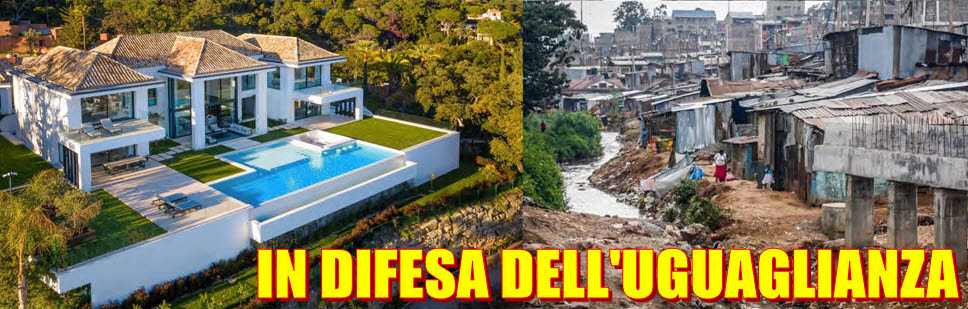

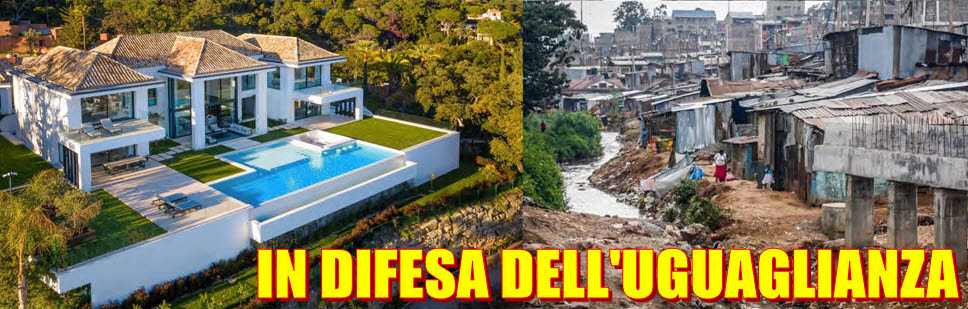

Viviamo in un’epoca in cui si ripete incessantemente che la proprietà privata è il fondamento della libertà, della prosperità e dell’ordine sociale. Si dice che difenderla senza restrizioni equivalga a difendere il progresso. Ma questo discorso, che suona bene nei titoli dei giornali, nasconde una profonda contraddizione: che senso ha difendere la proprietà come diritto assoluto se migliaia di persone non hanno nemmeno accesso a un tetto dignitoso sopra la testa?

L’esempio più evidente si trova a Madrid. Nella Cañada Real, centinaia di famiglie vivono da anni in condizioni di abbandono, senza accesso garantito ai servizi essenziali come l’elettricità. Molti dei suoi abitanti sono stati ignorati o criminalizzati, mentre il conflitto sulla proprietà dei terreni — tra governi regionali, amministrazioni locali e proprietari privati — si trascina all’infinito. Si parla molto del "diritto di proprietà", ma che dire del diritto a vivere con dignità?

Non si tratta di un caso isolato. Riflette come, in Spagna e in molte altre parti del mondo, la difesa della proprietà privata sia stata confusa con la difesa degli interessi dei più ricchi. Quando diventa tabù parlare di redistribuzione, quando le tasse sulla ricchezza o sul patrimonio vengono demonizzate, ciò che si sta realmente proteggendo non è la libertà, ma un ordine profondamente diseguale.

Al contrario, lo Stato ha un ruolo insostituibile: garantire diritti a tutti, non solo privilegi a pochi. Ci sono cose che gli individui non possono risolvere da soli. L’abitazione, l’istruzione, la sanità, la mobilità e l’energia non possono essere lasciate ai capricci del mercato o della carità. Solo un’azione pubblica forte, con politiche redistributive e regolamentazioni efficaci, può correggere le disuguaglianze strutturali.

E non si tratta solo di teoria. Basta guardare all’evoluzione dei prezzi degli affitti in città come Barcellona o Madrid, dove molti quartieri sono diventati bersagli della speculazione da parte di fondi d’investimento e grandi proprietari. Nel frattempo, migliaia di persone non riescono a trovare una casa a prezzi accessibili. La proprietà non può essere solo uno strumento di redditività. Deve anche svolgere una funzione sociale.

Ma ogni volta che si propongono misure per correggere questi squilibri — come il tetto agli aumenti abusivi degli affitti, la tassazione dei grandi proprietari o il recupero di case vuote per uso pubblico — emergono sempre gli stessi argomenti: che la libertà è sotto attacco, che si sta creando incertezza giuridica, che l’economia è a rischio. Ma che dire dell’insicurezza reale di chi non può permettersi una casa? Che dire dell’economia di chi non arriva a fine mese?

La disuguaglianza non è un problema astratto. Ha volti, nomi e indirizzi. Ha anche dei numeri: in Spagna, il 10% più ricco possiede oltre il 50% della ricchezza del paese. Possiamo davvero parlare di libertà quando il punto di partenza è così diseguale?

Per questo è importante ricordare che l’uguaglianza non nasce per inerzia. Va costruita. E solo lo Stato può garantirla — intervenendo dove il mercato fallisce, correggendo gli eccessi del capitale e proteggendo chi non ha voce nei titoli di testa.

La proprietà privata può essere un diritto legittimo, ma non può stare al di sopra del diritto a una vita dignitosa. Non può essere usata per escludere, per speculare, o per proteggere privilegi ereditati negando opportunità alla maggioranza. Non può essere una scusa per l’inazione.

Difendere l’uguaglianza non significa essere contro qualcuno — significa essere a favore di tutti. Significa garantire che la democrazia non sia solo una facciata, ma una realtà condivisa. E ciò richiede volontà politica, giustizia fiscale e il coraggio di rompere con le narrazioni che travestono il privilegio da libertà. Perché senza uguaglianza, la proprietà non è libertà — è dominio. E senza uno Stato che lo impedisca, quel dominio diventa legge.